Der WeWhale Pod Episode 5 - Alex Lewis

Unser Gast in dieser Folge von The WeWhale Pod ist Alex Lewis.

Alex ist Mitbegründer von Fins and Fluke, einer 2012 gegründeten gemeinnützigen Wal- und Delfinschutzorganisation, die sich besonders für die Notlage von Walen und Delfinen in Gefangenschaft einsetzt.

Alex spricht unter anderem darüber, wie der Dokumentarfilm „The Cove“ sie dazu gebracht hat, sich gegen die Gefangenschaft von Walen und Delfinen zu engagieren, und wie die sozialen Medien dazu beitragen, die Notlage von in Gefangenschaft lebenden Walen und Delfinen bekannt zu machen.

Sie plaudert auch darüber, wie die Besucherzahlen von Meeresparks in den USA sinken, da sich die öffentliche Meinung weiter ändert. Und sie sagt: „Ich kann es kaum erwarten, dass sie ihre Türen für immer schließen!“

Weitere Informationen über die Arbeit von Fins and Fluke finden Sie auf Facebook und Instagram. Vielen Dank an Skalaa Music für die Postproduktion.

Hören Sie sich die Episode unten an:

Und Sie können frühere Episoden auf unserer Podcast-Seite anhören.

Tief tauchen...in Minkwale

Der minkwal ist das zweitkleinste Mitglied der Familie der Bartenwale, er wird maximal 10 Meter lang und bis zu neun Tonnen schwer.

Der wissenschaftliche Name Gemeiner minkwal, Balaenoptera acutorostrata, bedeutet übersetzt so viel wie „geflügelter Wal mit spitzer Schnauze“. Und der Name „minkwal“ stammt von einem norwegischen Walbeobachter namens Meincke, der einen Zwergwal mit einem Blauwal verwechselt haben soll.

Der minkwal gehört ebenfalls zur Familie der Rorqualwale (diese Wale haben Barten, eine Rückenflosse und Kehlfalten). Minkwale sind in der Regel Einzelgänger, die einzeln oder in kleinen Gruppen von zwei bis drei Tieren gesichtet werden, obwohl es möglich ist, sie in größeren Gruppen zu sehen (normalerweise, wenn sie fressen).

Die Art ist an ihrem schlanken und stromlinienförmigen Körper, ihren Bartenfalten, die sich bei der Nahrungsaufnahme ausdehnen, und ihrem schmalen, dreieckigen Rostrum (Oberkiefer) zu erkennen, der proportional kürzer ist als bei anderen Schwertwalen.

Seine Färbung ist schwarz bis grau auf der Oberseite und weiß auf der Unterseite, mit zwei helleren grauen Bereichen auf jeder Seite des Körpers – einer hinter den Brustflossen und der zweite um die große Rückenflosse.

Minkwale kommen in zwei Verbreitungsgruppen vor – eine in der nördlichen und eine in der südlichen Hemisphäre. Beide Gruppen wandern in ihre jeweiligen Polarregionen, um dort mehrere Monate im Jahr zu fressen, bevor sie in gemäßigtere Gewässer zurückkehren.

Wale der nördlichen Hemisphäre haben ein charakteristisches weißes Band in der Mitte ihrer Brustflossen, während die südliche Variante dieses Band nicht hat. Die minkwale der südlichen Hemisphäre sind in der Regel etwas größer als die nördlichen Arten und werden als antarktische Zwergwale bezeichnet.

Es gibt eine inoffizielle Unterart des Gemeinen minkwal, die Zwergzwergwale. Wie nicht anders zu erwarten, ist er kleiner.

Zwerg zwergwale werden sieben bis acht Meter lang und wiegen bis zu 6,3 Tonnen. Auch ihre Färbung ist etwas anders, mit einem hellen weißen Streifen auf dem oberen Teil der Brustflosse, der sich bis zu den Schultern und dem Rücken erstreckt. Außerdem haben sie im Vergleich zu ihren größeren Artgenossen eine dunklere Schattierung am Kopf.

Die geschätzte Lebenserwartung des Minkewal beträgt 50 Jahre.

Verhalten

Minkwale sind im Vergleich zu anderen Walen im Wasser schwieriger auszumachen, da sie aus ihren beiden Blaslöchern einen kleinen und schwachen Blas ausstoßen. Außerdem tauchen sie mit der Schnauze voran aus dem Wasser auf und heben ihre Fluke nicht aus dem Wasser, wenn sie tauchen (sie rollen ihren Rücken und Körper über die Wasseroberfläche, bevor sie einen tiefen Tauchgang machen).

Der Gesamteindruck einer anmutigen Kreatur, die durch das Wasser gleitet, ist ein wunderschöner Anblick.

Minkwale können bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben, bevor sie wieder an die Oberfläche kommen müssen. Man sieht sie oft beim Späthüpfen, vor allem in eisigen Gebieten, und sie sind als neugierige Geschöpfe bekannt, von denen sich einige Schiffen nähern und neben ihnen herschwimmen. Minkwale sind schnelle Schwimmer, die eine Geschwindigkeit von bis zu 30-38 Kilometern pro Stunde erreichen können.

Zu den Rufen der Zwergwale wurden einige interessante Untersuchungen durchgeführt. In einer 2022 veröffentlichten Studie der University of California wurden vier Schlüsselrufe der antarktischen Zwergwale identifiziert.

Der häufigste war das Rumpeln, ein kurzer Ruf, der etwas länger als eine Zehntelsekunde dauert und wie das Aufziehen eines Reißverschlusses klingen soll. Die drei anderen Rufe sind das Knurren, der Boom und der Downsweep (dieser Ruf wurde bereits in den 1970er Jahren berichtet, aber fälschlicherweise dem Gemeinen minkwal zugeschrieben).

Im Rahmen der Studie konnten die Rufe auch mit bestimmten Verhaltensweisen und Tages- oder Nachtzeiten in Verbindung gebracht werden, zu denen sie zu hören sind.

Wo leben Minkwale?

Die Art kommt in allen Ozeanen der Welt vor, in polaren, gemäßigten und tropischen Gebieten (wobei sie in letzteren nicht so häufig gesichtet werden).

Am häufigsten ernähren sie sich in den kühleren Gewässern höherer und niedrigerer Breitengrade, wobei einige minkwale jedes Jahr über weite Strecken in wärmere Gewässer wandern und andere sich dafür entscheiden, näher an ihren Futterplätzen zu bleiben.

Die Forschung zeigt, dass ältere männliche minkwale während der sommerlichen Fütterungszeit häufiger in den Polarregionen anzutreffen sind. Reife Weibchen ziehen ebenfalls in diese Gebiete, halten sich aber eher in küstennahen Gewässern als im offenen Meer auf.

Zwerg zwergwale sind fast ausschließlich in der südlichen Hemisphäre anzutreffen, am häufigsten in Gebieten vor Australien, Südamerika und Südafrika.

Population

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde der minkwal von den Walfängern zunächst als Zielart übersehen, da er als zu klein und zu schnell galt, um gejagt werden zu können. Doch als die größeren Arten stark dezimiert und schwer auffindbar wurden, richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Zwergwale.

Die Walfangpraktiken haben sich auf die Populationen ausgewirkt, insbesondere seit der Walfang in den späten 1960er und 1970er Jahren begann, sich stärker auf sie zu konzentrieren. Doch über den gesamten Zeitraum des Walfangs hinweg hat sich der Bestand der Zwergwale im Vergleich zu anderen Arten wie Grau-, Blau- oder Buckelwalen weniger verändert.

Einige Experten sind der Meinung, dass der Zwergwal in den Anfangsjahren des Walfangs Vorteile hatte, da er weniger um Nahrung konkurrierte, während andere Walarten zahlenmäßig zurückgingen.

In den letzten 50 Jahren ist der minkwal jedoch ins Visier von Ländern geraten, die weiterhin Wale kommerziell jagen und töten. Japan, Norwegen und Island haben minkwale als Teil ihrer Fänge im Visier (mit Quoten von der Internationalen Walfangkommission). Im Februar 2022 gab Island bekannt , dass der Walfang im Jahr 2024 eingestellt wird, da die Nachfrage nach Walfleisch zurückgegangen ist.

Grönland hat von der Internationalen Walfangkommission Fangbeschränkungen für den Subsistenzwalfang der Ureinwohner erhalten, die auch minkwale einschließen.

Die Schätzungen der weltweiten minkwalpopulation schwanken zwischen 500.000 und 1 Million. Etwa drei Viertel der Art sind in der südlichen Hemisphäre beheimatet, die nächstgrößere Populationsgruppe befindet sich im Nordatlantik und danach im Nordpazifik.

Insgesamt wird der Gemeine minkwal auf der Roten Liste der IUCN für bedrohte Arten als am wenigsten gefährdet eingestuft.. Der Antarktische minkwal wird in der Liste als nahezu bedroht geführt.

Was fressen sie?

Minkwale sind Seitenschläfer, wenn es um die Nahrungsaufnahme geht – sie öffnen sich weit und schlucken große Mengen an Meerwasser und Nahrung ein. Ihre Bartenplatten filtern die Beute aus dem Wasser, das dann wieder abfließt.

Antarktische minkwale ernähren sich fast ausschließlich von Krill, während der Gemeine Zwergwal ein breiteres Nahrungsspektrum frisst (Plankton, Krebstiere, Sardellen, Dornhai, Aale, Hering, Lachs, Kabeljau, Makrele und mehr). Die minkwale vor Grönland ernähren sich wie ihre antarktischen Verwandten von Krill.

Bedrohungen für minkwale

Verheddern in Fischereigeräten

Wie andere Wale auch, können sich minkwale in Fanggeräten verfangen, was zu Verletzungen, Ermüdung, eingeschränkter Nahrungsaufnahme und manchmal sogar zum Tod führt.

Der Beifang von minkwalen ist vor den Küsten Koreas und Japans besonders hoch.

Schiffskollisionen

Minkwale sind in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet von Schiffsunfällen bedroht, aber in Küstengebieten mit regem Schiffsverkehr ist die Gefahr viel größer. Es wird erwartet, dass die trans-polaren Schifffahrtsrouten immer stärker befahren werden, da das arktische Meereis von Jahr zu Jahr weiter schmilzt.

Dies wird sich auf die Wale in Form von vermehrten Schiffskollisionen, erhöhtem Lärm und Verschmutzung auswirken.

Walfang

Wie bereits erwähnt, stellt der Walfang nach wie vor eine Bedrohung für die Nerze dar, da mehrere Länder diese Art weiterhin jagen und töten.

Umweltveränderungen und Verschmutzung

Der Klimawandel und die Umweltverschmutzung stellen für alle Wale und Delfine eine Bedrohung dar, da sie durch die Erwärmung der Gewässer ihren Lebensraum verlieren. Minkwale sind durch den Verlust des Eises in den Polarregionen besonders gefährdet, da dies eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Art ist.

Plastik und Mikroplastik sowie chemische Schadstoffe, die in das Wassersystem gelangen, stellen eine ernsthafte Bedrohung für alle Lebewesen in unseren Ozeanen dar.

Minkwale nutzen wie andere Wale auch Geräusche, um sich zu verständigen und ihre Beute zu orten, und die zunehmende Lärmbelastung durch Schiffe und andere menschliche Aktivitäten beeinträchtigt diese Fähigkeit.

Natürliche Fressfeinde

Orcas sind die einzigen bekannten natürlichen Raubtiere der Zwergwale. Angriffe wurden häufiger in der südlichen Hemisphäre beobachtet.

Sehen Sie sich dieses Video eines neugierigen Zwergwals in portugiesischen Gewässern an:

Der WeWhale Pod Folge 4 - Femke den Haas

Unser Gast in dieser Folge des WeWhale Pod ist Femke den Haas, die indonesische Kampagnendirektorin von Ric O'Barrys Dolphin Project.

Femke spricht unter anderem über ihre Faszination für Delfine und andere Meeresbewohner während ihrer Kindheit, über ihre Arbeit mit Tierrettungsgruppen auf der ganzen Welt und über die wichtige Rehabilitations- und Rettungsarbeit für Delfine in Indonesien.

Weitere Informationen über die Arbeit von Femke und ihren Kollegen finden Sie auf der Website des Dolphin Project, für dessen Nachbearbeitung wir Skalaa Music danken.

Hören Sie sich die Episode unten an:

Und Sie können frühere Episoden auf unserer Podcast-Seite anhören.

Tief eintauchen... in Buckelwale

Buckelwale haben eine der längsten Wanderungen aller Tiere hinter sich, wobei einige Exemplare bis zu 8.000 Kilometer zwischen ihren Nahrungs- und Brutgebieten zurücklegen.

Buckelwale gehören zur Gruppe der Bartenwale und tragen den wissenschaftlichen Namen „Megaptera novaeangliae“. Der erste Teil des Namens bedeutet „großflügelig“ und bezieht sich auf die langen Brustflossen der Wale. Und ’novaeangliae‘ ist das lateinische Wort für ‚Neuengland‘, das sich auf den Ort bezieht, an dem europäische Walfänger die Art zum ersten Mal entdeckten.

Die Bezeichnung „Buckelwal“ kommt, wenig überraschend, von einem kleinen Buckel vor der Rückenflosse des Wals. Der Buckel wird sichtbar, wenn das Tier seinen Rücken anhebt und beugt, um sich auf einen Tauchgang unter Wasser vorzubereiten.

Buckelwale können bis zu 18 Meter lang werden (die Weibchen sind in der Regel etwas länger als die Männchen) und ein Gewicht von bis zu 40 Tonnen (40.000 kg) erreichen.

Ihr Äußeres ist meist grau oder hellschwarz, wobei die einzelnen Tiere unterschiedlich viele weiße Flecken auf dem Bauch, der Unterseite der Fluke (Schwanzflosse) und der Brustflosse haben. Diese Markierungen helfen den Forschern, einzelne Buckelwale auf Fotos zu identifizieren und über einen längeren Zeitraum zu verfolgen.

Es ist bekannt, dass Buckelwale der südlichen Hemisphäre mehr weiße Markierungen haben, vor allem an Bauch und Flanken, als Buckelwale der nördlichen Hemisphäre.

Die Fluke des Wals ist auffallend breit (bis zu 5 Meter), so dass Forscher und Walbeobachter diesen Teil des Körpers oft zuerst im Wasser entdecken. Die Schwanzflosse hat ein gezacktes Muster entlang ihres Randes.

Buckelwale halten sich die meiste Zeit in Küstennähe auf, denn dort finden sie ihre Nahrung (winzige Krabben wie Krill, Plankton und kleine Fische).

Diese Art hat eine Lebenserwartung von 80 bis 90 Jahren. Die Weibchen bringen im Durchschnitt alle zwei bis drei Jahre ein einziges Kalb zur Welt, das nach der Entwöhnung noch bis zu einem Jahr bei der Mutter bleibt. Die Mütter beschützen ihre Kälber, schwimmen ganz nah an ihnen vorbei und bleiben durch die Berührung der Brustflossen in Kontakt mit ihnen.

Diese Brustflossen sind erstaunliche Werkzeuge – sie machen etwa ein Drittel der Körperlänge des Wals aus und sind äußerst wendig. Die Art nutzt ihre Flossen zum Schwimmen, zum Jagen (sie schlagen auf das Wasser) und Forscher glauben, dass sie sie auch zur Regulierung der Körpertemperatur einsetzen.

Wo leben Buckelwale?

Buckelwale kommen in allen Ozeanen der Welt vor, wobei die größten Populationen im Nordatlantik, im Nordpazifik sowie im südlichen und indischen Ozean zu finden sind.

In der nördlichen Hemisphäre ernähren sich die Wale zwischen Juni und Oktober in den kälteren Polargebieten, bevor sie in den Monaten zwischen Dezember und April nach Süden ziehen, um in wärmeren Gewässern zu brüten.

Auf der Südhalbkugel ernähren sich die Populationen zwischen November und März in der Antarktis und wandern dann nach Norden in Richtung Äquator, wo sie sich zwischen Juli und Oktober paaren und gebären.

Die Wanderungen sind jedes Jahr lang – bis zu 8.000 Kilometer – und die Wale können sich mit großer Geschwindigkeit durch das Wasser bewegen. Im Nordpazifik wandern einige Buckelwale in nur 32 Tagen von Alaska nach Hawaii (4.800 Kilometer).

Bevölkerung

Vor dem Verbot des kommerziellen Walfangs im Jahr 1985 waren die Buckelwalpopulationen stark reduziert (möglicherweise um 90 bis 95 Prozent). Im Jahr 1970 war der Bestand so stark bedroht, dass die USA alle Buckelwale in ihrem Hoheitsgebiet als gefährdet einstuften.

Glücklicherweise haben sich seine Bestände seit 1985 verbessert, und er wird jetzt in der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN als „wenig gefährdet“ geführt.

Der kommerzielle Walfang stellt keine große Bedrohung mehr dar, aber an einigen Orten werden Buckelwale immer noch gejagt, so z. B. auf den St.-Vincent- und Grenadinen-Inseln in der Karibik und in Grönland, die beide die von der Internationalen Walfangkommission (IWC) zugelassene Quote für den Walfang für den Eigenbedarf nutzen. Grönland beispielsweise hat eine Quote, nach der jährlich bis zu neun Buckelwale getötet werden dürfen.

Eine kürzlich von der IWC durchgeführte Bewertung der Buckelwale der südlichen Hemisphäre ergab, dass die Gesamtzahl der Wale etwa 70 % der Zahl beträgt, die vor Beginn der Jagd in dieser Region lebte.

Man schätzt, dass sich derzeit zwischen 120.000 und 135.000 Buckelwale in den Gewässern der Welt aufhalten.

Was fressen sie?

Wie viele andere große Wale ernähren sich auch die Buckelwale von winzigen Lebewesen. Sie ernähren sich von Plankton, garnelenartigen Krustentieren (Krill) und kleinen Fischen. Sie sieben eine riesige Menge Wasser durch ihre Bartenplatten, die wie Filter wirken, um die Nahrung von der Flüssigkeit zu trennen.

Man hat beobachtet, dass Buckelwale spezielle Techniken anwenden, um ihre Beute aufzuspüren und zu verwirren. Das Füttern mit Blasennetzen ist eine dieser Techniken – die Wale blasen große Wellen von Luftblasen, um ihre Beute zu verdichten. Sobald sie die Beute dort haben, wo sie sie haben wollen, stürzen sich die Buckelwale durch das kreisförmige Luftblasennetz nach oben und öffnen sich weit, um ihre Nahrung aufzunehmen.

Buckelwale nehmen täglich bis zu 1.360 Kilogramm (1,36 Tonnen) an Nahrung zu sich, obwohl sie während ihrer Wanderungen und während ihres Aufenthalts in den Brutgebieten (wenn sie ihre Fettreserven aufbrauchen) in der Regel fasten. Forscher haben jedoch beobachtet, dass einige Exemplare während der Zug- und Brutzeit opportunistisch fressen.

Gesang und Verhalten beim Brechen

Buckelwale sind berühmt für ihre Fähigkeit zu singen – sie stoßen komplexe Schreie und Geräusche aus, die oft stundenlang andauern. Männliche Buckelwale sind während der Paarungszeit besonders lautstark und versuchen so, eine potenzielle Partnerin anzulocken.

Diese Gesänge werden von Wissenschaftlern untersucht, um ihre Bedeutung zu entschlüsseln.

Eine im September 2022 veröffentlichte Studie ergab, dass sich die Gesänge der Buckelwale im Pazifik leicht von einer Population zur anderen verbreiten.

Ellen Garland, Autorin der Studie und Meeresbiologin an der Universität von St. Andrews, sagte, dass es nur ein paar Jahre dauern kann, bis ein Gesang mehrere tausend Meilen weit übertragen wird. Die Studie zeigte, dass Wale in Australien ihre Gesänge an andere Wale in Französisch-Polynesien weitergaben, die wiederum ihre Lieder an Wale in Ecuador weitergaben.

Eines der meistverkauften Alben aller Zeiten fängt einige dieser beeindruckenden Gesänge ein – „Songs of the Humpback Whale“ wurde 1970 aufgenommen und im selben Jahr von Dr. Roger Payne, dem Gründer der Ocean Alliance, veröffentlicht. Hören Sie sich eines dieser Lieder hier auf YouTube an.

Buckelwale sind bei Walbeobachtern sehr beliebt, was nicht weiter verwunderlich ist, denn ihre hohe Aktivität bedeutet, dass sie ein großartiges Schauspiel für jeden Beobachter bieten!

Sie erheben sich mit der Nase voran aus dem Wasser (Spy Hopping), schlagen mit ihren Brustflossen auf das Wasser und benutzen ihre massiven Fluken, um sich durch das Wasser und manchmal sogar ganz aus dem Wasser zu bewegen.

Dieses Verhalten wird als Brechen bezeichnet. Genau warum Wale brechen, ist uns immer noch nicht klar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten – zum Beispiel, um anderen Walen den Hof zu machen, um Parasiten von der Haut abzuschütteln oder einfach nur, um ein Geräusch zu machen, indem sie ins Wasser zurückspritzen (möglicherweise kommunizieren sie mit anderen Walen, auch um eine Warnung zu signalisieren).

Man hat beobachtet, dass Walbabys, die ihre Mutter verloren haben, wiederholt brechen – wahrscheinlich, um ihrer Mutter ein optisches und akustisches Signal zu geben.

Die andere Möglichkeit besteht darin, dass der Wal spielt. Es gibt wohl keinen anderen Grund als die Erklärung, dass es Spaß macht, aus dem Wasser zu springen und wieder hinunterzuspritzen!

Sehen Sie sich unten einen phänomenalen Walbruch an (dieser in Australien aufgenommene Clip ging viral und wurde bis heute 76 Millionen Mal angesehen):

Bedrohungen für Buckelwale

Verheddern in Fischereigeräten

Wie andere Wale auch, können sich Buckelwale in verschiedenen Arten von Fanggeräten verfangen. Dies kann zu Verletzungen, Ermüdung, Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme und sogar zum Tod führen.

Schätzungen aus dem Jahr 1995 ergaben, dass Verfangen für eine jährliche Sterblichkeitsrate von fünf Prozent bei Buckelwalen verantwortlich war, die in den letzten Jahren wahrscheinlich zugenommen hat (aufgrund größerer Populationszahlen und mehr Gelegenheiten, bei denen Fanggeräte mit Buckelwalen in Kontakt kommen).

Eine Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass 25 Prozent der untersuchten Buckelwale Narben von Verstrickungen aufwiesen. Die britische Wohltätigkeitsorganisation Whale Wise untersucht diese Angelegenheit derzeit mit ihrem Projekt Scars from Above.

Schiffskollisionen

Unbeabsichtigte Schiffsunfälle können Buckelwale verletzen oder töten. Buckelwale sind in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet durch Schiffsanprall gefährdet, aber in Küstengebieten mit starkem Schiffsverkehr ist das Risiko wesentlich höher.

Umweltveränderungen und Verschmutzung

Klimawandel und Umweltverschmutzung können zum Verlust von Lebensraum führen, wenn die Gewässer wärmer werden.

Buckelwale suchen in höheren (nördliche Hemisphäre) und niedrigeren (südliche Hemisphäre) Breitengraden nach Nahrung. Der Klimawandel führt dazu, dass unsere Polarregionen Jahr für Jahr an Meereis verlieren, was sich auf die Verteilung der Beutetiere der Wale auswirkt. Dies führt zu Veränderungen im Fressverhalten, verursacht Ernährungsstress und verringert die Reproduktion der Buckelwale.

Kunststoffe und Mikroplastik im Meer stellen eine Bedrohung für Wale, aber auch für alle anderen Meeressäuger und Fische dar. Auch chemische Schadstoffe, die in das Wasserökosystem gelangen, stellen eine ernsthafte Bedrohung für alle Lebewesen in unseren Ozeanen dar.

Buckelwale nutzen wie andere Wale auch Geräusche zur Kommunikation, so dass eine zunehmende Lärmbelastung durch Schiffe diese Fähigkeit beeinträchtigt.

Natürliche Fressfeinde

Der einzige natürliche Fressfeind des Buckelwals ist der Orca. Orcas wurden schon dabei beobachtet, wie sie Buckelwale (immer Kälber) angriffen und fraßen.

Buckelwale wurden schon dabei beobachtet, wie sie Grauwalen zu Hilfe kamen, die von Orcas angegriffen wurden. Sehen Sie sich das folgende Video an, das für die BBC-Sendung Planet Earth gedreht wurde.

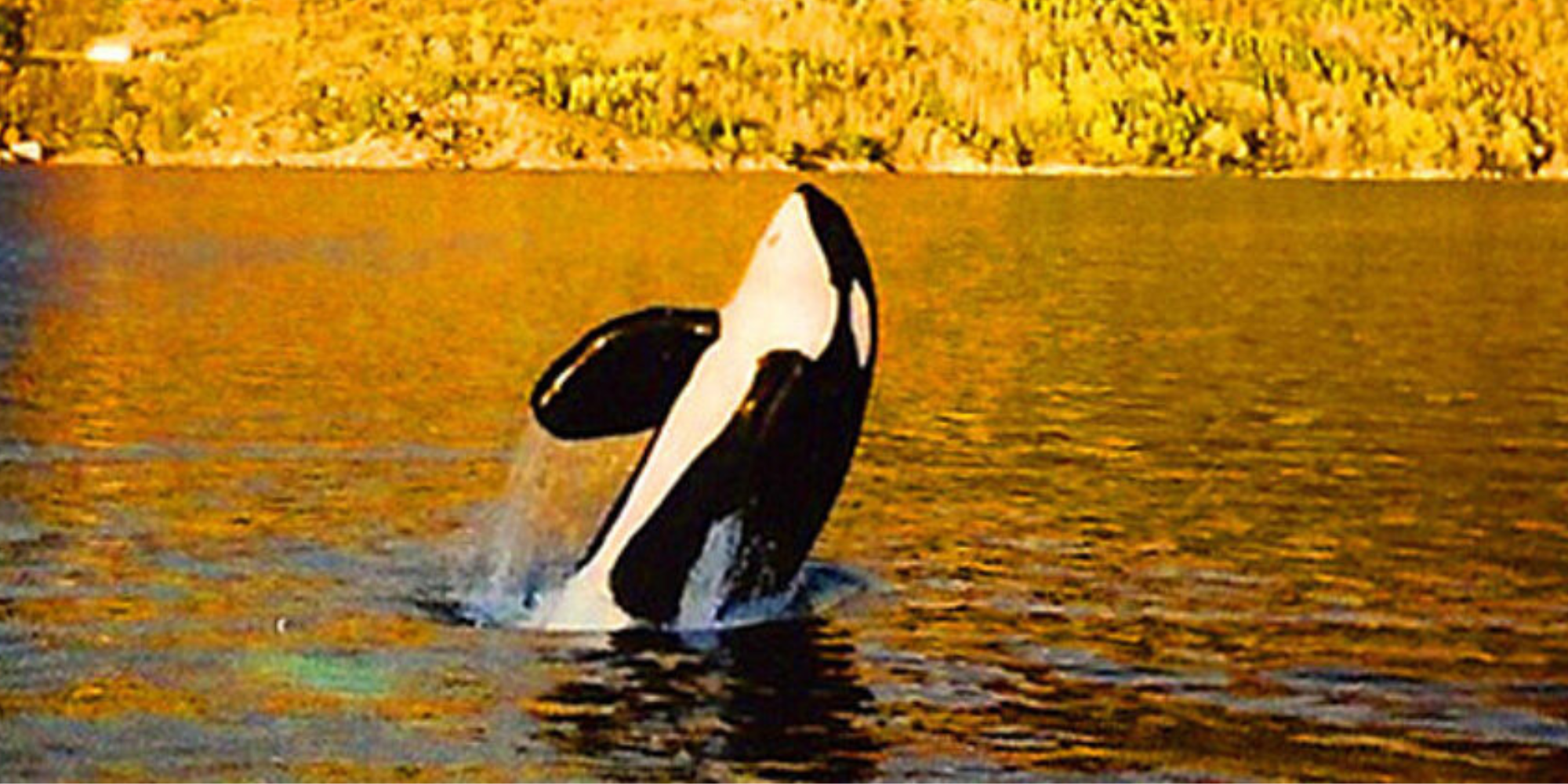

Wale, die die Welt geprägt haben: Keiko

Hauptbild: Mark Berman

In unserem dritten Blog über Wale, die die Aufmerksamkeit der Welt und die Herzen der Menschen erobert haben, werfen wir einen genaueren Blick auf den männlichen Orca Keiko.

Durch seinen Auftritt in dem populären Film Free Willy aus dem Jahr 1993 wurde Keiko zu einem beliebten Tier, und Menschen in aller Welt interessierten sich für sein Wohlergehen und seine Zukunft.

Frühes Leben, Gefangennahme und Gefangenschaft

Keiko (früher bekannt als Siggi oder Kago) wurde 1976 geboren. Er wurde im Alter von etwa zwei Jahren in der Nähe von Reyðarfjörður in Island gefangen und an ein Aquarium in Hafnarfjörður verkauft (das im Laufe der Jahre auch andere Orcas beherbergte, darunter Tilikum).

Im Jahr 1982 wurde Keiko an Marineland in Ontario, Kanada, verkauft, wo er für öffentliche Auftritte eingesetzt wurde. Es gibt Berichte, dass er Hautverletzungen entwickelte, die auf einen schlechten Gesundheitszustand hindeuteten, und dass er von älteren Orcas schikaniert wurde.

Drei Jahre später wurde er an den Freizeitpark Reino Aventura in Mexiko-Stadt verkauft. Dort erhielt er den Namen „Keiko“, was auf Japanisch „Glückspilz“ bedeutet.

Leider wurde er 11 Jahre lang in einem Becken für Große Tümmler gehalten, was nicht gerade dazu beitrug, dass er während dieser Zeit erheblich an Größe zunahm. Keiko konnte überhaupt nicht tauchen, und wenn er sich treiben ließ, berührte sein Schwanz fast den Boden. Er hatte zwar Delfine als Gesellschaft, aber es gab keine anderen Orcas in dem Vergnügungspark.

Eine weitere Herausforderung für Keiko war das heiße Wetter. Während er in seinen ersten Lebensjahren an die kalten Gewässer des Nordatlantiks gewöhnt war, brannte nun die heiße mexikanische Sonne unablässig auf ihn herab.

Die Mitarbeiter des Vergnügungsparks füllten das Becken mit Leitungswasser, das gechlort war, und brachten Salz mit, um das Meerwasser nachzubilden, aber das alles war ein waghalsiges Unterfangen. Die natürliche Umgebung des Ozeans konnte in einem von Menschenhand geschaffenen Becken niemals reproduziert werden.

Keiko hatte eine kollabierte Rückenflosse, weil er sich nicht mehr bewegen konnte, nachdem er fast zwei Jahrzehnte lang in Becken gehalten wurde.

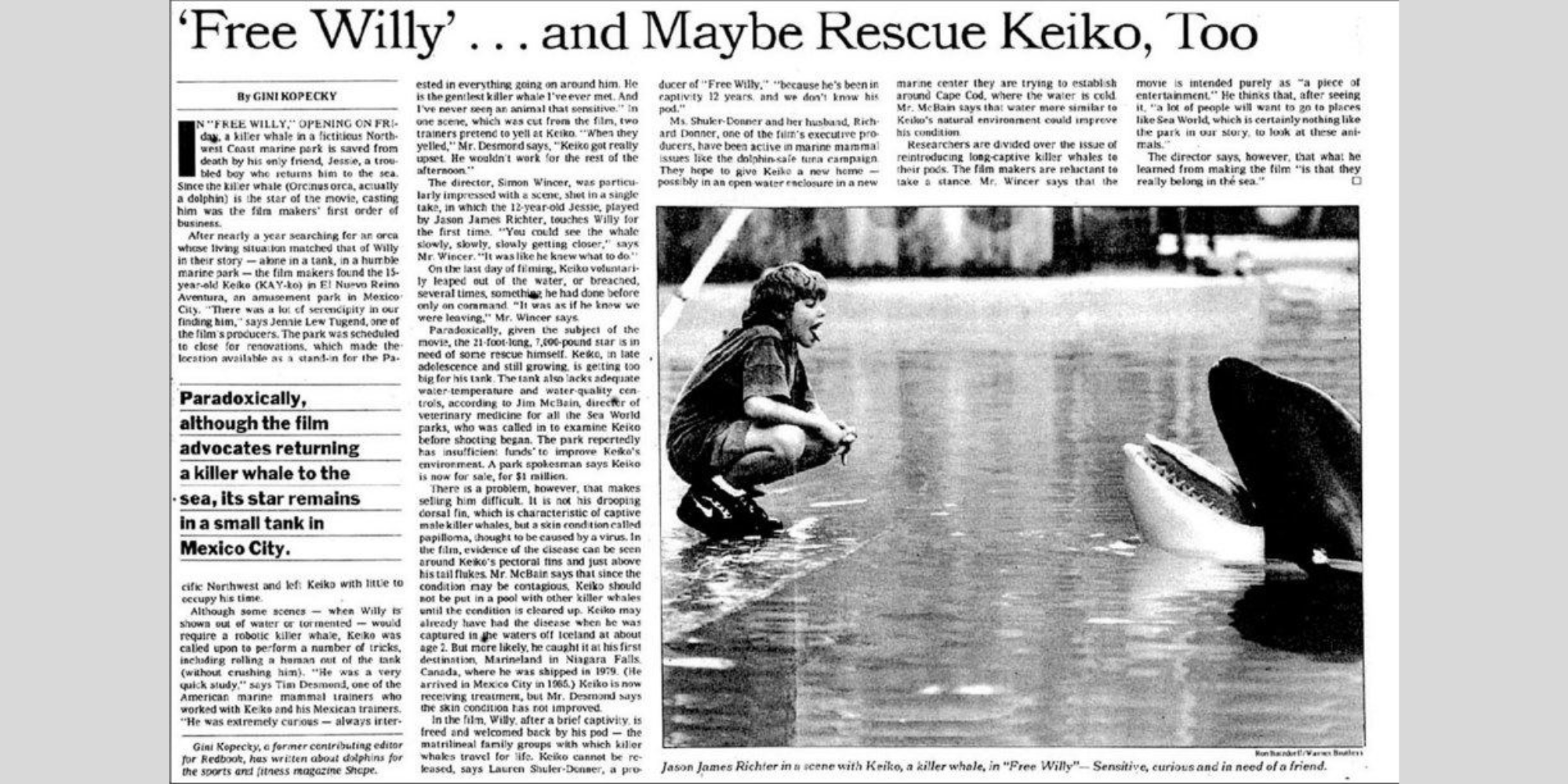

Free Willy

Nach mehreren Jahren in Reino Aventura wurde Keiko für den Film Free Willyausgewählt, der die Geschichte eines kleinen Jungen erzählt, der sich mit einem gefangenen Orca anfreundet und ihn schließlich aus einem Meerespark befreit. Der Film von 1993 war ein Kassenerfolg und spielte weltweit 153 Millionen Dollar ein, bei einem Budget von 20 Millionen Dollar.

Der Film war bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt, die sich mit der inspirierenden Geschichte des Orcas, der es zurück in die Wildnis schaffte, identifizieren konnten.

Aber diese Geschichte stand im Widerspruch zu dem, was Keiko erlebte, nachdem das Filmteam Mexiko-Stadt verlassen hatte. Er lebte immer noch unter genau denselben Bedingungen im Freizeitpark und war immer noch gefangen, weit entfernt von dem „Free Willy“ des Filmtitels.

Keiko-Fans waren mit seiner Situation unzufrieden und starteten eine internationale Briefkampagne, Free Keiko, um ihn in die Wildnis zurückzubringen, vorzugsweise zu seiner Familiengruppe in Island.

Das Earth Island Institute erhielt mehr als 400.000 Anrufe von Menschen, vor allem von Kindern und ihren Eltern, die wissen wollten, was sie für Keiko und für die Wale tun können.

Auch Warner Bros, die den Film gedreht hatten, wurden zum Handeln angespornt, um dem Orca zu helfen. Mehrere Organisationen kamen zusammen, um sich mit den Eigentümern des Reina Aventura zu treffen und zu sehen, was für Keiko getan werden könnte.

Eine Möglichkeit bestand darin, ihn in ein anderes Aquarium umzusiedeln, aber niemand wollte ihn wegen der Hautkrankheit, die er entwickelt hatte (da sie sich auf andere Orcas in Gefangenschaft hätte übertragen können), aufnehmen. Als die Idee, ihn in seinen ursprünglichen Lebensraum zurückzubringen, aufkeimte, wandte sich Warner Bros. an das Earth Island Institute, um die Betreuung des Orcas zu übernehmen.

Reino Aventura – das Berichten zufolge 350.000 Dollar für Keiko bezahlt hatte – spendete ihn an die neu gegründete Free Willy-Keiko Foundation, die das Earth Island Institute ins Leben gerufen hatte.

Rehabilitation und Freilassung

Der erste Schritt des Plans bestand darin, ihn in eine bessere Einrichtung zu bringen, während sich sein Gesundheitszustand verbesserte. Im Januar 1996 wurde er mit dem Flugzeug zum Oregon Coast Aquarium geflogen und in einem neuen, hochmodernen Becken untergebracht. Etwa 7 Millionen Dollar waren von der Öffentlichkeit aufgebracht worden, um die Finanzierung der neuen Einrichtung zu unterstützen.

Keiko verbrachte dort etwas mehr als zwei Jahre, während alles für seinen Umzug zurück nach Island vorbereitet wurde, wo er 19 Jahre zuvor gefangen worden war. Es war ein gewaltiges Unterfangen, denn so etwas hatte es noch nie gegeben – ein in Gefangenschaft lebender Orca wurde per Flugzeug in seinen ursprünglichen Lebensraum zurückgebracht.

Die Reise wurde von der Westküste der USA über den Atlantischen Ozean nach Island geplant. Er wog damals etwa vier Tonnen und wurde in einem C-17 Globemaster III-Flugzeug der US-Luftwaffe transportiert, sicher untergebracht in einem speziell angefertigten Transportbehälter an Bord.

Im September 1998, als die internationalen Medien und Millionen von Menschen die Geschichte verfolgten, kam Keiko in der Bucht von Klettsvik in der Region der Vestmannaeyjar-Inseln an.

Er wurde zunächst in einem Meeresgehege untergebracht, wo er ein Training erhielt, das ihn auf seine spätere Freilassung vorbereiten sollte. Dazu gehörte auch, dass er lernte, wie man nach Nahrung jagt (wobei kritisch angemerkt wurde, dass Menschen die komplexen Ernährungsgewohnheiten der Orcas nicht verstehen und daher nicht in der Lage sind, sie einem Wal beizubringen).

Keiko schwamm auch unter Aufsicht im offenen Meer. Thorbjorg Valdis Kristjansdottir arbeitete zwei Jahre lang mit Keiko während seiner Rehabilitation und erinnert sich an ihn als „ein unglaubliches Tier. Er hatte wirklich eine ausgeprägte Persönlichkeit. Ich verbrachte viel Zeit allein mit ihm und redete und redete und redete mit ihm. Er tanzte einfach so im Wasser.“

Im Sommer 2002 war er in guter Verfassung und in der besten Position, um in den offenen Ozean entlassen zu werden. Anfang August wurde er beim Verlassen der isländischen Gewässer gesichtet, als er einigen Orcas folgte. Leider schloss er sich der Gruppe nicht an.

Seine Reise wurde mit Hilfe eines an seiner Rückenflosse befestigten Funksignals verfolgt. Einen Monat später wurde Keiko im norwegischen Skalvik Fjord gefunden, wo er mit Menschen interagierte.

Das Team, das sich um sein Wohlergehen kümmerte, zog nach Norwegen um und beobachtete ihn die nächsten 15 Monate lang per Bootsverfolgung. . Obwohl er sich gelegentlich Gruppen wild lebender Orcas näherte, blieb er in einem Abstand von etwa 100-300 Metern zu ihnen.

Während Keiko sich während der Schwimmpassage von Island nach Norwegen erfolgreich selbst ernährte, musste er später von dem Team, das ihn betreute, gefüttert werden.

Keiko war der erste (und bisher einzige) in Gefangenschaft lebende Orca, der wieder vollständig ins Meer entlassen wurde, aber leider hatte er kein langes Leben. Er starb am 12. Dezember 2003 in der Taknes-Bucht in Norwegen, nachdem er lethargisch geworden war und trotz einer Antibiotikabehandlung.

Als wahrscheinliche Ursache für seinen vorzeitigen Tod wurde eine Lungenentzündung festgestellt – er war gerade einmal 27 Jahre alt, als sein Leben endete.

Keikos Auswirkungen

Es war nicht das glückliche Hollywood-Ende, das sich alle gewünscht hatten. Nach Keikos Tod bezeichneten einige Medien seine Rehabilitation und Freilassung als „völligen Fehlschlag“, da er sich nicht in eine Orca-Schule integrieren konnte und immer noch von Menschen abhängig war (er suchte sie, um mit ihnen zu kommunizieren und um zu fressen).

Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass das Scheitern der Wiedervereinigung mit seiner Familie an den Umständen gelegen haben könnte – vielleicht waren sie nicht mehr am Leben oder er war nur auf der Durchreise durch diesen Teil Islands, als er als junger Wal aufgegriffen wurde. Es könnte der falsche Ort und die falsche Zeit für eine Familienzusammenführung gewesen sein.

Im Großen und Ganzen sollte seine Rettung als Erfolg gewertet werden. Keiko hätte in dem Freizeitpark in Mexiko nicht mehr lange gelebt, da sich sein körperlicher und geistiger Gesundheitszustand immer weiter verschlechterte (ein Experte sagte, er hätte dort vielleicht nur noch ein paar Monate gelebt).

Er wurde nicht nur aus dieser Einrichtung entfernt, sondern überlebte auch eine Zeit der Anpassung in Oregon, wurde dann in ein Meeresgehege in Island verlegt und verbrachte schließlich seinen Lebensabend im Meer, wo er ursprünglich herkam.

Keikos Rettung diente als Vorbild für andere Walrettungen und als Inspiration dafür, dass ein Leben jenseits der Gefangenschaft für Wale Realität werden kann, wenn sich genügend Menschen dafür einsetzen und zusammenkommen.

Im Jahr 2013 wurde in einem Video der New York Times mit dem Titel Freeing Willy ein Rückblick auf seine Rückkehr ins Meer gegeben. Sehen Sie es sich unten an:

Lesen Sie frühere Blogs in dieser Serie

Der WeWhale Pod Episode 3 - Mariano Sironi

Unser Gast in dieser Folge von The WeWhale Pod istDr. Mariano Sironi, wissenschaftlicher Direktor des Instituto de Conservación de Ballenas, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Argentinien, deren Ziel es ist, Wale und ihre Umwelt durch Forschung und Bildung zu schützen.

Mariano Sironi spricht unter anderem über das Forschungsprogramm für Südliche Glattwale, das seit 1971 auf der Peninsula Valdes durchgeführt wird, und darüber, was ihn dazu gebracht hat, mit Walen zu arbeiten, sowie über einige seiner denkwürdigen Begegnungen mit Walen im Laufe der Jahre.

Mehr über die Arbeit von Mariano und seinen Kollegen erfahren Sie auf der Website des Instituto de Conservación de Ballenas. Vielen Dank an Skalaa Music für die Postproduktion.

Hören Sie sich die Episode unten an:

Und Sie können frühere Episoden auf unserer Podcast-Seite anhören.

Tief eintauchen...in Narwale

Der Narwal (Monodon monoceros) ist ein mittelgroßer Zahnwal, der nur in arktischen Gewässern vorkommt. Da er an abgelegenen Orten lebt, in einem Lebensraum, der die Hälfte des Jahres dunkel und mit Eis bedeckt ist, ist der Narwal für Studien nicht leicht zugänglich. Das bedeutet, dass wir noch viel über diesen Wal lernen müssen.

Narwale sind vor allem für ihren ungewöhnlichen Stoßzahn bekannt, der ihnen den Namen „Einhorn des Meeres“ einbrachte und ihnen einen oft mythischen Status verlieh (die Inuit in Grönland nennen sie „die, die in den Himmel zeigt“).

Sie haben sich zu einem der am tiefsten tauchenden Meeressäugetiere entwickelt, das in der Lage ist, in Tiefen von mehr als 1.800 Metern zu tauchen und längere Zeit unter 800 Metern zu verbringen – eine Leistung, die nicht viele Meerestiere vollbringen können.

Narwale werden als blaugraue Tiere geboren und ändern im Laufe ihres Lebens ihre Farbe – als Jungtiere werden sie schwarzblau, als Erwachsene grau gesprenkelt. Im hohen Alter werden sie schließlich weiß.

Sie haben einen robusten (manche würden ihn als wurstförmig bezeichnen!) Körper mit einem kleinen, bauchigen Kopf und wenig oder gar keinem Schnabel. Sie haben kurze Flossen und keine Rückenflosse (dafür aber einen Rückengrat). Obwohl sie zu den Zahnwalen gehören, sagen die Menschen, dass Narwale manchmal eher wie Delfine oder Schweinswale aussehen, abgesehen von dem Stoßzahn auf ihrem Kopf und ihrer größeren Größe.

Die Färbung des Narwals hat zu seinem Namen beigetragen, der aus der altnordischen Sprache stammt. Die Vorsilbe „nar“ bedeutet „Kadaver“ und „hval“ bedeutet „Wal“. Der Name „Kadaverwal“ bezieht sich darauf, dass seine Hautfarbe der eines ertrunkenen Seemanns ähnelt.

Ein Narwal ist in der Regel zwischen 4 und 5,5 Meter lang und wiegt zwischen 1,5 und 1,9 Tonnen. Die Art hat ein einziges Blasloch, wie es für Zahnwale typisch ist. Wir wissen, dass Narwale mindestens 25 Jahre alt werden und bis zu 50 Jahre alt werden können.

Was man gemeinhin als Stoßzahn am Kopf bezeichnet, ist in Wirklichkeit ein vergrößerter Zahn mit Millionen von Nervenenden darin. Dieser Stoßzahn ist vor allem bei den Männchen zu finden (nur drei Prozent der Weibchen haben einen Stoßzahn, und er ist nicht so ausgeprägt wie bei den Männchen). Einige Wale haben sogar zwei Stoßzähne.

Der Stoßzahn ist nach links gewunden und kann bis zu drei Meter lang werden. Bisher dachte man, dass der Stoßzahn den Männchen bei ihrer Dominanz hilft, aber neue Drohnenaufnahmen aus dem Jahr 2017 in Kanada zeigen, wie Narwale Fische mit ihren Stoßzähnen betäuben, bevor sie sie fressen.

Sehen Sie sich den Clip unten an:

Wo leben Narwale?

Narwale sind ganzjährige Bewohner des Arktischen Ozeans und werden in Kanada, Grönland, Alaska, Norwegen und Russland gesichtet.

Der Großteil der weltweiten Population verbringt den Winter unter dem Meereis in der Region Baffin Bay – Davis Strait (zwischen Kanada und Westgrönland). Dieses Gebiet ist auch ein Lebensraum für Grönlandwale, Belugas, Fische und Seevögel.

Obwohl sie das ganze Jahr über am Polarkreis leben, ziehen sie umher – um sicherzustellen, dass sie im Winter nicht vom Packeis eingeschlossen werden, und um im Sommer Zeit in den Küstengewässern und Fjorden zu verbringen.

Narwale ziehen in Gruppen von normalerweise 15 bis 20 Tieren umher, aber es wurden auch schon größere Ansammlungen von Hunderten beobachtet.

Wenn sie gemeinsam unterwegs sind, schwimmen die Wale schnell und dicht an der Oberfläche. Manchmal treiben sie gemeinsam regungslos an der Wasseroberfläche oder sie springen aus dem Wasser und tauchen dann gemeinsam unter.

Bevölkerung

Die Art ist schwer zu erforschen, so dass es sich bei den Bestandszahlen um sehr genaue Schätzungen handelt. Man geht davon aus, dass es etwa 80.000 Narwale gibt, andere Berichte schätzen die Zahl auf 120.000.

Die Art wurde zuletzt 2017 für die Rote Liste der bedrohten Arten der IUCN bewertet und erhielt den Status „geringste Besorgnis“.

Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Bestandszahlen in bestimmten Regionen (siehe Abschnitt „Bedrohungen für Narwale“ weiter unten).

Was fressen sie?

Narwale tauchen tief, um ihre Nahrung zu finden, oft bis auf den Meeresgrund. Es ist bekannt, dass sie bis zu 1.800 Meter tief tauchen und dort 30 Minuten lang bleiben können. Sie ernähren sich während des Winters intensiv und essen im Sommer nur sehr wenig.

Zu ihrer Hauptbeute gehören Heilbutt, Krabben, Kabeljau, Tintenfisch und Krabben (wenn sie diese auf dem Meeresboden finden). Sie haben eine ungewöhnliche Art zu fressen – zuerst finden sie ihre Nahrung durch Echoortung und erzeugen dann eine Art Vakuum mit ihrem Maul, um sie aufzusaugen. Wie bereits erwähnt, haben Forscher beobachtet, dass Narwale ihre Stoßzähne benutzen, um ihre Beute zu betäuben, bevor sie sie fressen.

Bedrohungen für Narwale

Klimawandel/Verschmutzung

Da ihr Lebenszyklus und ihr Lebensraum so eng mit dem Leben am Polarkreis verbunden sind, gilt der Narwal als die Walart, die weltweit am stärksten vom Klimawandel und dem Abschmelzen der Polkappen betroffen ist.

Interessanterweise zeigt eine Studie vom Oktober 2022, dass sich die Narwale an die Klimakrise anpassen, indem sie ihre Wanderungen verschieben. Es ist positiv, dass sie die Fähigkeit entwickelt haben, sich an die sich verändernde arktische Umwelt anzupassen, aber leider bringt diese Verhaltensänderung auch ein erhöhtes Risiko mit sich, unter dem Eis eingeschlossen zu werden und zu ertrinken.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 über die Stoßzähne von Narwalen hat gezeigt, dass in den letzten 20 Jahren die Quecksilbermenge in den Stoßzähnen deutlich zugenommen hat, ohne dass sich gleichzeitig die Ernährung der Art geändert hätte.

Die Forscher der kanadischen McGill-Universität führten diesen Anstieg auf die anhaltende Verbrennung fossiler Brennstoffe in Südostasien zurück und erklärten, dass dies auch auf die sich verändernden Meereisbedingungen zurückzuführen sein könnte, da sich das Klima erwärmt und den Quecksilberkreislauf in der Arktis verändert.

Die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in dieser Region stellt ebenfalls eine Bedrohung für die Art dar, da mehr Möglichkeiten für Kollisionen und eine erhöhte Lärmbelästigung bestehen, die das normale Verhalten des Narwals stören.

Natürliche Fressfeinde

Aufgrund seiner Größe und seines abgelegenen Lebensraums hat der Narwal nur wenige natürliche Fressfeinde. Einer seiner Fressfeinde ist der Orca.

Seltener wurden Eisbären und Walrosse dabei beobachtet, wie sie Narwale töteten, die sich in flachen Wasserbecken in der Nähe des Eises verfangen hatten und nicht mehr weglaufen konnten.

Bejagung

Die Inuit jagen den Narwal seit Jahrhunderten wegen seines Fleisches, seiner Speckschicht und seiner Stoßzähne.

Im Jahr 2004 führte die grönländische Regierung zum ersten Mal Quoten für die Jagd auf Narwale ein und verbot die Ausfuhr ihrer Stoßzähne. Trotzdem gibt die Population in Ostgrönland dem Greenland Institute of Natural Resources (einem Beratungsgremium der Regierung, das die Umwelt überwacht) weiterhin Anlass zu großer Sorge.

Es hat gewarnt, dass die Narwale in dieser Region stark vom Aussterben bedroht sind, und für 2021 ein Jagdverbot in drei Schlüsselgebieten empfohlen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel in The Guardian, der auch die Spannungen zwischen Jägern und Wissenschaftlern in Ostgrönland beleuchtet.

Der WeWhale Pod Folge 2 - Áine-lisa Shannon

Unser Gast in dieser Folge von The WeWhale Pod ist die Meeresbiologin und Wissenschaftskommunikatorin Áine-lisa Shannon.

Áine-lisa spricht unter anderem darüber, wie sie mit dem Ozean in Berührung kam, als sie im Westen Irlands aufwuchs, und wie das öffentliche Bewusstsein für die Nachhaltigkeit der Ozeane und Wale in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Und warum man sie immer am Meer antrifft, sei es beim Tauchen, Kajakfahren, Surfen (was sie nach eigener Aussage nicht besonders gut kann, aber gerne tut) oder einfach beim Lesen eines Buches.

Mehr über Áine-lisas Arbeit erfährst du auf ihrer Instagram-Seite. Dank an Skalaa Music für die Postproduktion.

Hören Sie sich die Episode unten an:

Und Sie können frühere Episoden auf unserer Podcast-Seite anhören.

Sie interessieren sich leidenschaftlich für den Schutz der Wale? Fünf Dokumentarfilme, die Sie sehen sollten...

Möchten Sie sich über Wale und die Probleme, mit denen sie auf der ganzen Welt konfrontiert sind, weiterbilden? Dokumentarfilme sind eine gute Möglichkeit, sich zu informieren – wir haben fünf unserer besten Empfehlungen zusammengestellt.

Der Wal und der Rabe

Im Mittelpunkt des Films von Regisseurin Mirjam Leuze steht die abgelegene Gill-Insel vor der Nordwestküste von British Columbia, Kanada. Es handelt sich um ein Gebiet mit großer Artenvielfalt im Herzen des Great Bear Rainforest. Neben den Walen und Raben, die im Titel genannt werden, leben auf der Insel auch Wölfe.

Zwei Walforscher, Hermann Meuter und Janie Wray, zieht es auf die Insel, um das Cetacea Lab zu gründen. Es erforscht diese einzigartige Meeresumgebung, in der Buckelwale, Orcas, Finnwale und Schweinswale leben.

Doch in der nahe gelegenen Gemeinde Kitimat ist eine Anlage für den Export von Flüssigerdgas (LNG) geplant, was zu Konflikten zwischen den verschiedenen Gruppierungen führt. Die Walforscher, die Gitga’at First Nation, die Gasindustrie und die Regierung von Britisch-Kolumbien sind alle an der Entwicklung und den Auswirkungen auf die Wale und andere Wildtiere, die in dieser Region leben, beteiligt.

2019. 1 hr 41 mins.

Geboren um frei zu sein

Ein bahnbrechender Dokumentarfilm von drei Frauen, die alle Freitaucherinnen sind und gerne mit Delfinen und Walen schwimmen (Gayane Petrosyn, Tatian Beley und Julia Petrik). Er beleuchtet die dunkle und düstere Welt des Handels mit wilden Meeressäugern.

Die Idee für den Film wurde durch die Schlagzeilen im Jahr 2013 über den Export von 18 Belugawalen aus Russland in die USA ausgelöst. Der Verkauf wurde schließlich gestoppt (nicht zuletzt aufgrund von Aktivisten aus aller Welt). Die drei Freitaucher freuten sich zwar über diese Nachricht, fragten sich aber auch, was mit den Belugas geschehen war.

Das Team machte sich auf die Suche nach ihnen, eine Reise, die sie in entlegene Teile Russlands führte. Dabei wurden sie auch Zeuge der schockierenden Behandlung von Walen, Delfinen und Walrossen, die von der menschlichen Gier angeheizt wird.

2016. 1 hr 24 mins.

Blackfish

Der sehr einflussreiche und oft schockierende Dokumentarfilm kam 2013 heraus, drei Jahre nach dem Tod der SeaWorld-Orcadompteurin Dawn Brancheau.

Die Aufdeckung der genauen Geschehnisse an ihrem Todestag bildet den Ausgangspunkt des Dokumentarfilms. Danach folgt die Geschichte von Tilikum, der nur ein Jahr seines Lebens als wilder Orca in Island verbrachte, bevor er eingefangen und zunächst an Sealand of the Pacific in Kanada und dann an SeaWorld Orlando verkauft wurde.

Der Film zeichnet das Umfeld und die Handlungen nach, die Tilikums Verhalten geprägt haben, sowie die tragischen Folgen, die sich daraus ergaben (der Tod von Dawn Brancheau war das dritte menschliche Todesopfer, an dem er beteiligt war). Der Film reflektiert auch das traurige und einsame Leben von Tilikum selbst, der vier Jahre nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms sterben sollte.

Blackfish zeigt viele andere Geschichten von Walen in Gefangenschaft und beleuchtet auch den Tod des Trainers Alexis Martinez, der 2009 im Loro Parque auf Teneriffa von einem Orca tödlich angegriffen wurde. Eine der größten Stärken von Blackfish sind die faszinierenden Augenzeugenberichte ehemaliger SeaWorld-Orca-Trainer.

Der Film öffnete Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die Augen und den Verstand darüber, wie Orcas in Gefangenschaft behandelt werden und wie ethisch es ist, sie überhaupt in Meeresparks zu halten.

2013. 1 hr 30 mins.

Der einsamste Wal: Die Suche nach 52

Dieser Dokumentarfilm verfolgt das Ziel, ein Expertenteam von Wissenschaftlern bei der Suche nach einem schwer fassbaren Wal, dem „52-Hertz-Wal“, zu begleiten.

Es wird angenommen, dass dieser Wal (vermutlich ein Finn- oder Blauwal oder möglicherweise ein Hybrid aus beiden) sein ganzes Leben in Einsamkeit verbracht hat und eine andere Frequenz als andere Wale verwendet. Diese beiden Faktoren machen ihn zum einsamsten Wal der Welt.

52″ wurde erstmals 1992 entdeckt, als sein Balzruf von der Unterwasserüberwachung der US-Marine im Pazifik aufgezeichnet wurde, und die Geschichte wurde dank eines Artikels in der New York Times von 2004 bekannt.

Der Film unter der Regie von Joshua Zeman verfolgt die Suche des Bioakustik-Teams nach „52“ und webt weitere Geschichten rund um Wale ein. Dazu gehören die Geschichte des Walfangs, die Lärmbelästigung und wie sie das Verhalten der Wale stört, und wie das 1970 erschienene Bestseller-Album Songs of the Humpback Whale uns die wunderschönen Stimmen unserer Ozeanriesen näher brachte und uns dazu brachte, uns mehr um ihr Schicksal zu kümmern.

2021. 1 hr 36 mins.

Sonic Sea

Dieser Dokumentarfilm mit Rachel McAdams als Erzählerin wirft einen genauen Blick auf die Geräusche im Meer und darauf, wie wichtig sie für das Überleben und Gedeihen der Meerestiere sind.

Die zunehmenden menschlichen Aktivitäten in unseren Gewässern bringen dieses empfindliche Gleichgewicht durcheinander, wofür der Film mehrere Beispiele anführt. Untersucht werden die Auswirkungen des industriellen und militärischen Meereslärms auf Wale und andere Meeresbewohner, einschließlich des Zusammenhangs mit unerklärlichen Massenstrandungen und der langfristigen Beeinträchtigung des Verhaltens der Wale und ihrer Fähigkeit, zu gedeihen und zu überleben.

Mit Interviews mit einer Vielzahl von Autoren, darunter Ken Balcomb, der ehemalige Pilot und Akustikexperte, der vor mehr als 20 Jahren aufdeckte, wie Wale durch Marine-Sonar getötet werden.

2016. 1 hr.

The WeWhale Pod Episode 1 - Harry Eckman, CEO der World Cetacean Alliance

Wir freuen uns, die allererste Folge von The WeWhale Pod vorstellen zu können, einem Podcast, der sich mit den Geschichten unter unseren Ozeanen beschäftigt.

In jeder Folge stellt der WeWhale Pod einen Gast vor, der mit der Welt der Wale, Cetaceen und des Ozeans verbunden ist.

Unser Gast diese Woche ist Harry Eckman, internationaler Tierschutzexperte und CEO der World Cetacean Alliance.

Harry spricht mit uns unter anderem über seinen Weg in den Tierschutz, die vielfältige Arbeit der World Cetacean Alliance, die größten Bedrohungen für Wale und wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass sie in unseren Ozeanen geschützt und frei sind.

Dank an Skalaa Music für die Postproduktion.

Hören Sie sich die Episode unten an: